Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous

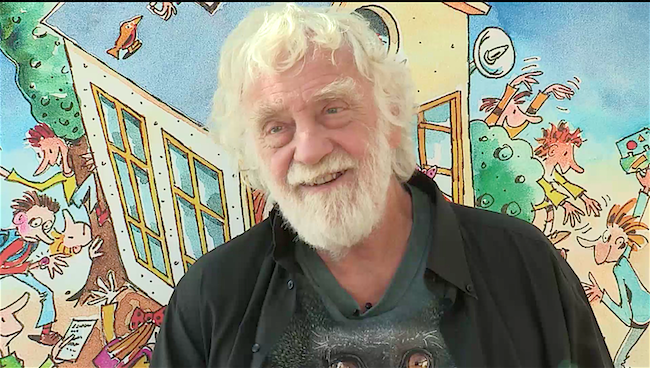

Mot de passe oublié ?Pef : » La guerre n’épargne pas le regard des enfants »

Vous sortez Terra Migra le 12 mars, de quoi s’agit-il ?

C’est un poème sur les migrants écrit il y a deux ans en hommage au petit Aylan dont le corps avait été retrouvé échoué sur une plage en Turquie en 2015. Il y a trois personnages. Le premier est un fataliste, c’est monsieur Cétainsy pour qui la situation des migrants ne nous concerne pas. Il y a monsieur Folespoir un poète ouvert au monde selon qui on ne peut ignorer les naufrages dont sont victimes des personnes fuyant misère, famine, insécurité… Enfin il y a la Terre que j’appelle ici Terra Migra, qui s’adresse à eux en prenant conscience de cette situation au point qu’elle dit ne m’appelez plus Terra Migra, donnez-moi le nom d’une fleur, d’un parfum ou simplement Mère de tous les migrants, de tous les grains de sable du monde.

Ce texte a été mis en musique, comment est né ce projet ?

C’est le fruit d’un partenariat entre Gallimard et Radio France. Il a été mis en musique par Marc-Olivier Dupin. La pièce symphonique est interprétée par 3 chanteurs, 1 chœur d’enfant et 8 violoncelles par la maîtrise de Radio France. Elle a été jouée en novembre au studio 104 après une longue péripétie. La représentation aurait dû avoir lieu un an plus tôt, mais Radio France l’avait décommandée une semaine avant pour des raisons obscures. Puis, le compositeur qui était un ami, pris d’une sainte pétoche devant mes prises de position, a sucré plus du quart de mon poème. Antoine Gallimard s’est mis en colère et a exigé que l’interprétation comme le CD prennent le texte intégral.

Que va-t-il se passer maintenant ?

La pièce sera rejouée deux fois aux salons du livre de Mouans-Sartoux et de Limoges. Mais elle fait l’objet d’un album de littérature jeunesse que j’ai illustré, accompagné d’un CD, qui sortira le 12 mars.

En tant qu’auteur et illustrateur votre renommée s’est particulièrement construite dans le secteur de la littérature jeunesse. Qu’est-ce qui vous attire vers le jeune public ?

D’abord, j’ai gardé un esprit d’enfance. D’autre part, la littérature jeunesse permet à un créateur d’être bilingue, à savoir que je travaille par le récit avec le texte et les mots, mais il y a une deuxième écriture qui est plus sauvage qui est moins policée, c’est le dessin. Mon attirance pour la littérature jeunesse vient de ce bilinguisme que je pratique depuis toujours. Lorsque j’ai écrit mon premier album en 1978 j’avais derrière moi une vingtaine d’années de création graphique et textuelle. J’ai simplement utilisé ce que je savais faire de cette manière. Je ne dis pas que j’aurais pu faire une carrière d’auteur pour adultes, mais les livres que j’ai fait pour les enfants dont le Prince de Motordu, je les ai fait pour ça.

Est-ce qu’il y a des souvenirs de votre enfance qui expliquent votre vocation d’artiste jeunesse ?

La guerre m’a profondément marqué. J’ai assisté à une scène particulièrement atroce à la libération, la tonte des femmes qui avaient eu des histoires d’amour avec des soldats allemands. J’ai assisté à la brutalité, à la lâcheté des habitants du village. Parmi eux, il y avait celui qui avait dénoncé mon père à la préfecture comme résistant. Heureusement la lettre avait été interceptée. Ce type on ne l’a pas tondu. Mon père aurait très bien pu finir dans un camp, mais celui qui l’a dénoncé, on lui a simplement fait les gros yeux. Ça c’est quelque chose qui m’a accompagné toute mon enfance et dont je me suis toujours souvenu. Dès mes débuts j’ai fait des dessins contre la guerre. A l’âge de 20 ans, au moment de la guerre d’Algérie, j’ai été déclaré fou par le conseil de révision. Je suis tombé sur un officier républicain qui m’a dit « dans un pays il faut des gens pour faire la guerre et il faut des gens qui soient contre la guerre. Nous avons chacun notre guerre, je vous souhaite bonne chance. Je ne veux pas de vous à l’armée votre place est ailleurs ». Il m’a réformé, c’était un geste citoyen, pacifiste, humaniste dont je me suis toujours souvenu.

Le Prince de Motordu est une de vos œuvres qui a fait date. Comment expliquez-vous que 40 ans après sa première publication elle ait toujours autant de succès ?

Il s’agit d’un ouvrage libertaire dans la mesure où l’enfance est un moment où tout est possible. On peut très bien vouloir habiter dans un chapeau avec des crapauds tricolores faire des batailles de poules de neige, jouer aux cartes avec des coussins dans une salle à danger. C’est l’art poétique de l’enfance par excellence dans lequel je me suis engagé et je ne crois pas que j’aurais fait la même chose si je n’avais pas dessiné parce que c’était très tentant de dessiner une salle à danger. Je n’ai pas laissé ce soin à quelqu’un d’autre et c’est là qu’apparaît ce bilinguisme. Tout le monde sait bien que ça n’existe pas une salle à danger mais ça peut être possible grâce au dessin. Ce sont surtout les enfants qui ressentent ça, plus tard il y a le calme, il y a la rigueur, il y a la raison, il y a moins cette poésie.

En même temps vous avez abordé des sujets très graves dans d’autres albums, comme la première guerre mondiale, la Shoah ou la résistance avec Didier Daeninckx, l’artiste peut-il parler de tout aux enfants ?

Ce sont des questions très traumatisantes. Un peu après la libération, j’avais 6 ans, les journaux ont reparu. Ma mission le matin était d’aller chercher le journal, Midi Libre puisque mon père était instituteur dans le midi de la France. Un jour je suis tombé sur une photo, une très mauvaise photo avec du grain car le papier à la libération n’était pas de très bonne qualité. C’était une photo de la libération du camp d’Auschwitz. Il y avait un bulldozer qui poussait des cadavres dans une fosse. C’était une journée magnifique, dans le midi lorsque le mistral souffle le ciel est très bleu et mon regard est allé de cette photo toute grise au ciel bleu, du ciel bleu à cette photo, et c’est là que j’ai compris que le monde était divisé en deux. Il y avait le monde de cette photo, et ce monde fabuleux qui est à l’image du bleu très profond du ciel. C’est une vision qui a marqué mon enfance et qui m’accompagne toujours avec une précision qu’on ne pourra jamais effacer. Je crois que j’y penserai même après ma disparition.

Quand vous dessinez vous ne montrez pas de photo, il n’y a pas toute cette violence, toute cette cruauté. Aborder ces sujets par le dessin avec des enfants n’implique-t-il pas de faire des choix artistiques ?

Dans Un violon dans la nuit qui est le récit d’une adolescente ayant survécu à Auschwitz en se rappelant les partitions qu’elle avait appris au conservatoire de Nancy, il y a un moment où je représente l’intérieur d’un wagon de déportés, j’ai aussi dessiné des cadavres couchés parterre à propos desquels Didier Daeninckx m’a dit un jour « il faut un sacré courage pour présenter ça aux enfants ». Est-ce que de tels dessins peuvent être vus par des enfants. Je dois dire qu’enfant j’ai été témoin involontaire de meurtres de soldats allemands. La guerre n’épargne ni le regard des adultes ni le regard des enfants. La faiblesse du dessin c’est que ce n’est pas une photo, sa force c’est que c’est plus qu’une photo. C’est un peu comme le tableau Guernica qui n’est pas du tout à l’image des photos de Guernica. Mais les photos de Guernica disparaitront parce qu’après il y a eu celles de Dresde, de Francfort, de Berlin, d’autres ruines. Le tableau de Picasso, lui, reste symbolique.

Vous ne faites pas que dessiner ou écrire pour les jeunes lecteurs. Vous les rencontrez souvent, dans les écoles notamment. Quels rapports entretenez-vous avec eux ?

Quand je vais voir des enfants je réponds à des sollicitations, j’ai l’impression de revenir chez moi puisque j’ai grandi dans le logement de fonction de mon père qui était instituteur. Lorsque je rencontre des enfants je suis acteur de mes textes et de mes dessins, je présente des originaux, je raconte des histoires. Je n’y vais pas pour conquérir des lecteurs parce que les écoles qui m’invitent ont déjà mes livres. Et c’est parce qu’elles ont mes livres que je viens les voir. Moi, je milite pour que l’artiste soit dans la société, pour que les enfants rencontrent des créateurs car pour eux, en général, un artiste c’est juste un nom, souvent le nom d’un mort. C’est dangereux d’être auteur, il y en a beaucoup plus de morts que de vivants. Nous n’avons pas de boutique, il n’y a pas marqué auteur-illustrateur dans une rue commerçante. Je suis pour un statut d’auteurs-illustrateurs citoyens.

Vous avez 80 ans, votre coup de crayon comme vos textes sont toujours aussi acérés, quel est le secret de votre longévité dans ce travail artistique ?

Je dessine et j’écris comme je respire. Donc tant que je respirerai et tant que je pourrai respirer normalement je continuerai à écrire et à dessiner, si je n’ai pas de tendinite ni de grave maladie. Aujourd’hui je publie aussi pour les adultes mais je gagne mieux ma vie en tant qu’auteur-illustrateur de littérature jeunesse. C’est très périlleux d’écrire pour les adultes à moins qu’on ne soit touché par la grâce d’un Goncourt ou qu’on exploite des thèmes un peu putassiers, mais là on n’est plus parmi les artistes ont est des machines à écrire. Tant que je pourrai écrire et dessiner, je le ferai.

le journal des créations du 21e

le journal des créations du 21e