Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous

Mot de passe oublié ?Dans l’intime de T’ang Haywen, peintre chinois au musée Guimet

La genèse même de l’actuelle exposition du musée Guimet fut elle-même une aventure. Elle est curieusement à rapprocher de la personnalité même de ce peintre chinois. Installé à Paris en même temps que Zao Wou Ki (1920-2013), le plus connu en France, T’ang Haywen (1927-1991) ne s’est jamais prêté aux obligations de la célébrité, trop épris de liberté et de dépouillement. Une grande partie de ses œuvres aurait pu disparaître à jamais des radars, beaucoup faisant l’objet d’un trafic d’œuvres d’art, et c’est dans ce contexte que se trouve l’origine de l’exposition. En marge d’une vente aux enchères du fonds de l’atelier de l’artiste, organisée chez Drouot, plusieurs cartons avaient été mis de côté. Ils ont été saisis par les douanes, récupérés par le service des Domaines qui a décidé qu’une partie représentative de cette découverte devait revenir à un musée national. « Il y avait plus de 1 500 œuvres » explique Valérie Zaleski. Conservatrice au musée Guimet où elle est spécialiste de la peinture chinoise, elle fut aidée dans ses choix par Philippe Koutousis, auquel Les Domaines ont fait appel pour l’authentification de l’ensemble. C’est ainsi que « 202 œuvres et plus de 400 pièces provenant de l’atelier de T’ang Huywen sont entrées dans les collections du musée Guimet, officiellement le 5 mars » annonçait la directrice du musée. La plupart de la centaine d’œuvres sélectionnées pour cette première exposition sont présentées pour la première fois au public.

Autodidacte et effacé. Zao Wou Ki et T’ang Haywen sont arrivés à Paris la même année, en 1948. Nettement moins connu en France que son compatriote, T’ang Haywen se distingue de lui tant par son existence discrète que par l’intense spiritualité de ses recherches picturales. Leurs destins d’ailleurs, hormis pour une exposition collective dont témoigne une affiche, ne les firent jamais se côtoyer. En outre, à la différence de Zao Wou Ki, T’ang Haywen, qui a pourtant beaucoup voyagé à travers le monde, n'est jamais retourné en Chine.

La personnalité de T’ang ne l’amenait pas vers les foules et, si son grand-père l’avait initié à la calligraphie, il n’avait pas suivi d’études en art dans son pays. Le motif même de sa venue à Paris, se former à la médecine, ne fut qu’un prétexte. Il brava l’exigence de ses parents, persuadé de sa vocation d’artiste. Autodidacte, statut qu’il revendique, sans aide financière, T’ang Haywen s’est d’abord essayé à l’art des modernes occidentaux auquel on formait en 1948 les étudiants de l’académie de la Grande Chaumière, fondée en 1904 par Martha Steller. Ses dessins, croqués au stylo à bille, révèlent qu’il visite régulièrement les musées parisiens, dont le musée Guimet, et que le paysage urbain l’inspire. Quelques feuilles de ses carnets, exposées, témoignent d’un trait vif et assuré.

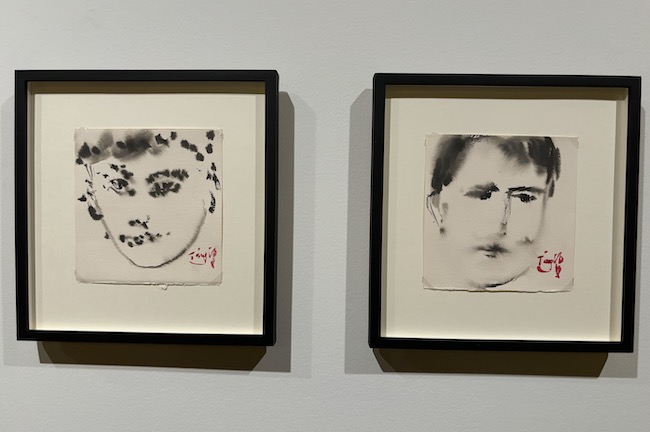

Mais ce qui distingue T’ang Haywen de ses contemporains, c’est son intérêt confirmé pour la philosophie taoïste. Au fil de ses productions, il en a même fait son credo, le moteur de son esthétique. Cette pensée sous-tend ses recherches, sa quête esthétique d’une grande sincérité et, dans les années 80, son choix de travailler en diptyques, en triptyques, avant de resserrer son œuvre puissante dans de petits formats, carrés le plus souvent. Ces derniers, qu’il invente bien avant Joan Mitchell, « lui permettent de dédoubler l’espace pictural, avec une petite surface à transporter, commente Valérie Zulaski qui précise, T’ang Haywen est un peintre itinérant à la manière des peintres de la fin des Ming et du début des Qing auxquels il se réfère ». Son support de prédilection est le papier, on devrait dire les papiers. Papier Annonay, papier Arches, carton Kyro… seront soigneusement sélectionnés pour y apposer ses pinceaux d’encre ou de gouache.

La puissance de la dualité. Son effacement, la distance qu’il observa vis-à-vis de ses contemporains, témoignent sans doute de l’importance qu’il accorda à la pensée taoïste, mais ne le dispensèrent pas d’être reconnu à l’international comme une figure majeure de la modernité. Exposé de son vivant dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger, au Centre Pompidou en 1989, T’ang Haywen. L’art occidental l’inspire mais il reste profondément chinois, et cette dualité l’habite tout sa vie d’artiste. Issu d’une famille chinoise qui a émigré au Vietnam à l’issue de la guerre sino-japonaise, il assume aussi une dualité culturelle comme en témoigne l’écriture de son nom : T’ang à la manière vietnamienne, Haywen en chinois. « Il fait le lien entre la peinture chinoise traditionnelle, qu’il n’a jamais apprise, et la peinture contemporaine » précise la commissaire de l’exposition. Ses aplats d’encre et de couleur propres à l’art moderne occidental alternent avec des paysages monochromes et des jets d’encre noire empruntés à une pratique extrême-orientale. À la jonction entre deux mondes, T’ang Haywen qualifiait son art de « non figuration » et le définissait comme « une peinture idéale, unissant le monde visible et le monde de la pensée ».

Sous la coupole du musée des arts asiatiques, son œuvre résonne délicatement d’un monde secret pour, très vite, pénétrer l’esprit.

T'ang Haywen - Un peintre chinois à Paris (1927-1991). Exposition du 6 mars au 17 juin 2024. Musée national des arts asiatiques – Guimet, 6 place d’léna 75116 Paris.

le journal des créations du 21e

le journal des créations du 21e