Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous

Mot de passe oublié ?Le Gang des Amazones braque le cœur du public du Cinemed

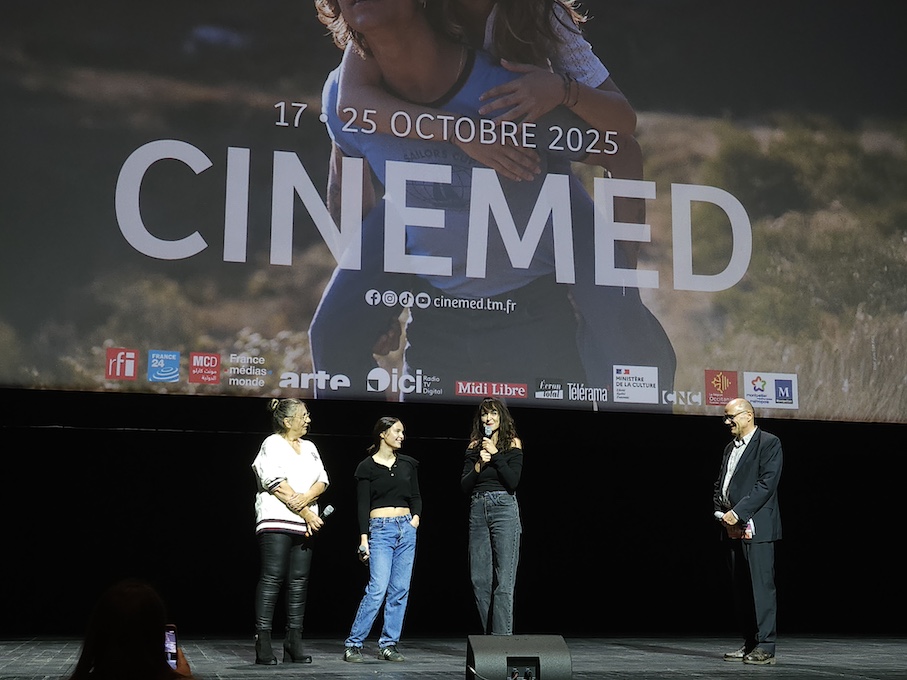

Entre 1989 et 1990, une série de braquages a lieu près d’Avignon. Ces faits divers attirent l’attention car ils sont exécutés par un groupe de femmes, surnommé le gang des Amazones. Lors de leur procès, leurs avocats mettent en avant la précarité des malfaitrices, entamant un débat social peu coutumier à l’époque. L’actrice, réalisatrice et scénariste Melissa Drigeard s’est intéressée à leur histoire dont elle a réalisé un film, Le Gang des Amazones. Lors de l’avant-première au festival montpelliérain Cinemed, la réalisatrice était présente, ainsi que la comédienne Mallory Wanecque et Hélène, une des vraies Amazones. Cette dernière disait du film « On n’existait plus pendant des années, si on existe aujourd’hui c’est grâce à cette dame et ces petites jeunes. »

Un long travail de recherche. C’est Vincent Juillet qui a glissé à Melissa Drigeard l’idée de coscénariser ce film après avoir écouté le podcast de France Inter Une affaire sensible sur l’histoire des Amazones. S’en est suivi un long travail de recherches et d’échanges avec les Amazones, leurs avocats, des gendarmes, et la directrice de la prison de Tarascon où elles étaient incarcérées. La juge d’instruction Françoise Saboye étant malheureusement décédée, la réalisatrice n’a pu avoir que les échos de celle qui fut le pivot du procès, à l’époque surnommée « la gaucho » dans le milieu judiciaire, et a vite réalisé qu’il y avait plus dans l’histoire de ces Amazones qu’une simple envie d’adrénaline. La réalisatrice dit « Je ne savais pas si derrière le fait divers il y avait un sujet, et c’est le sujet qui m’a intéressée : la place de la femme dans la société, la misère sociale mais surtout affective, la sororité. » Elle ne voulait pas partager le scénario avec les vraies braqueuses, car elle voulait que son film reste une œuvre de fiction. « En deux heures, on peut raconter la vérité, mais on ne peut pas raconter la réalité. » explique-t-elle. Cela permettait à la fois de protéger les Amazones et de créer un film qui n’en ferait ni des héroïnes, ni des ennemies.

Un casting évident. Il était important pour la réalisatrice que l’équipe du film et le casting soient composés principalement de personnes de la région d'Avignon, hormis la plupart de ses actrices principales. Elle voulait de nouvelles têtes, un casting qui n’avait pas l’occasion d’être souvent vu au cinéma. Melissa Drigeard raconte avoir vu Mallory Wanecque dans Les Pires, L’Amour ouf n’étant pas sorti à l’époque, et avoir trouvé son jeu instinctif idéal pour interpréter Carole. La jeune actrice, qui a fêté sa majorité sur le tournage, raconte avoir senti une pression de tourner un biopic sur une personne encore vivante, et avoir décidé de transformer son personnage du tout au tout, respectant ainsi l’intention de la réalisatrice de rester dans la fiction. Lyna Khoudri, qui interprète Cathy, était une évidence. « Si elle ne m’avait pas dit oui, je ne sais pas comment j’aurais fait » confiait Melissa Drigeard. Quant à Izïa Higelin, c’est sa ressemblance avec Hélène, dans le physique comme dans l’énergie, qui a poussé la réalisatrice à l’engager : « Je trouve qu’il y a quelque chose d’assez évident entre Hélène et Izïa. » C’est après avoir vu Kenza Fortas dans Shéhérazade que lui fut proposé le rôle de Malika, la sœur de Cathy. Laura Felpin, qui interprète Laurence, n’avait fait qu’un film à l’époque, c'est une amie de la réalisatrice qui lui avait soufflé son nom. « Je trouve que, comme beaucoup d’acteurs humoristes, elle est chargée d’émotions. Je les trouve plus intéressants encore dans l’émotion que dans le rire. » Melissa Drigeard ne voulait pas que les actrices rencontrent les Amazones avant le tournage : puisqu’il ne s’agissait pas de personnalités publiques, il n’y avait pas d’intérêt pour elles à ressembler aux personnages. « Je pensais que ça allait être un peu écrasant pour elles, ce n’était pas nécessaire dans le travail » dit-elle.

Un tournage rapide. Le Gang des Amazones a été tourné en sept semaines, obligeant l’équipe à filmer plusieurs scènes au même moment. Le budget du film étant assez léger, des choix ont dû être faits dès l’écriture pour pallier à cette difficulté. « Parfois, la contrainte peut rendre encore plus créatif », disait la réalisatrice, en référence aux nombreux hors-champs du film qui montrent que « même si elles avaient envie d’appartenir à un monde, elles étaient quelque part toujours ostracisées. » La façon de filmer, qui renvoie aux années 80/90, permet de se replacer dans l’époque sans pour autant glamouriser le film avec une esthétique qui pourrait distraire. « Je voulais éviter que la forme prenne le dessus sur le fond, » dit Melissa Drigeard. C’est également pour cela qu’elle a filmé les braquages de façon très sobre, sans musique, afin d’éviter de tomber dans le spectaculaire, préférant donner la parole aux victimes, se concentrant sur le ressenti de la personne braquée. Le Gang des Amazones a été filmé dans la plupart des lieux où se sont vraiment déroulé les évènements, comme les banques, la salle d’audience, le tribunal. Pour des raisons de disponibilité, les scènes du tribunal ont dû être tournées au bout de la troisième semaine. La réalisatrice confesse avoir voulu filmer de façon chronologique, mais annonce aujourd’hui être ravie de ce déroulement. C’est au moment de cette troisième semaine que les Amazones Cathy, Hélène et Malika ont rejoint le plateau, assistant à leur propre procès, cette fois en tant que spectatrices. Au Cinemed, Melissa Drigeard, Mallory Wanecque et Hélène partageaient leur bouleversement pendant ces séquences. Les deux dernières Amazones n’ont pas souhaité participer au projet.

Pas de Robin des Bois au féminin. « Ce qui a guidé mes choix, c’est ce que je ne voulais pas raconter, » dit la réalisatrice. Elle n’a pas voulu montrer combien leurs vies étaient dures, pour éviter d’influencer le public et brouiller le sujet en en faisant des martyres. « Il n’y avait pas de volonté engagée ou féministe : il y avait la volonté de ne pas en faire des héroïnes, » explique Melissa Drigeard, « on n’avait pas non plus envie de les juger, parce qu’il y a déjà eu un procès et ce n’était pas à nous de le faire. » Cette volonté, le public l’a ressentie, ne se sentant pas poussé à les idéaliser, ni à les plaindre, ni à les haïr, ayant toute la place de se faire son propre avis. « C’était ce qu’on voulait finalement, qu’on nous comprenne. Elle nous a laissé nous justifier sans faire l’apologie du braquage » témoignait l’Amazone Hélène. « On n’est pas des héroïnes, et on n’est pas des victimes. Il y a un bon équilibre dans le film. » La mère d’Hélène avait conservé les coupures de presse de l’époque, dont certaines comportaient des titres comme « Quand les ménagères se transforment en mégères ». Avant la projection, la réalisatrice assurait : « je n’ai pas cherché à faire un film féministe. Ce n’est pas un film politique. » Mais au fil d’explications, elle réalise, au grand plaisir du public, « en fait, vous avez raison, c’est un film féministe. »

30 ans plus tard, une lutte d’actualité. Après la séance, le directeur du CMCAS*, partenaire Cinemed, s'est exprimé : « Ce film s’inscrit dans la lutte qu’on mène au quotidien pour faire basculer cette société. Certains nous poussent à aller vers plus de prison, plus de policiers, plus de sécurité. Mais moi, je n’appelle pas à la sécurité publique, j’appelle à la tranquillité publique. » Le film met en avant le sujet de la misère sociale et affective, et les conséquences judiciaires qui en découlent. « Je pense que l’histoire pourrait se passer aujourd’hui » estime la réalisatrice. Les Amazones ont agi pendant « les années fric » pendant le mandat de François Mitterrand, à une période de crise économique. Le film montre comment le premier braquage a eu lieu lorsque Hélène est passée de 31 000 francs d’aide par mois à 31 francs, à cause d’une erreur de la CAF. Alors âgée de 25 ans, elle élevait ses trois enfants en vivant chez sa mère, qu’elle aidait à rembourser le crédit de la maison. Son père les avait abandonnées alors qu'elle était âgée de 7 ans. Aujourd’hui encore, lorsque la CAF verse accidentellement un montant trop important, elle se fait rembourser en souscrivant la somme aux aides mensuelles. Le gang a pris fin avant d’être identifié, le procès les a ramené à ce passé. Les Amazones ont cependant pu s’intégrer à la société pendant les cinq ans d’attente de leur procès, et elles n’ont jamais récidivé.

Le Gang des Amazones conte un fait divers d’il y a plus de 30 ans. Il pose pourtant des questions sociétales toujours d’actualité aujourd’hui. Sans romancer ou idéaliser la vie des braqueuses, ni leur donner raison, Melissa Drigeard interroge ce qui a poussé leurs actions et comment la société pourrait mieux faire, afin de laisser une chance aux plus défavorisés. Le film sort le 12 novembre en salles.

*Caisse Centrale d'activités sociales

le journal des créations du 21e

le journal des créations du 21e